On trouve, dans les dossiers conservés aux Archives Nationales d’Outre-mer sous la cote C2 164, l’une des critiques les plus sévères de l’activité des compagnies européennes en Inde. Sous la plume de l’abbé Saint-Estevan, en 1776, les compagnies, y compris celle de France, seraient composées « de simples marchands revêtus d’une autorité despotique [ayant] causé la perte de plus de 20 000 sujets de leurs rois, ont ruiné une multitude de leurs compatriotes, ont fait périr plus d’un million d’Indiens ». Pourquoi ce jugement ? Il est vrai que les compagnies ont marqué leur temps par l’extraordinaire délégation de la puissance dont elles bénéficient, par l’ampleur mondiale de leurs opérations et parce qu’elles symbolisent le dynamisme d’une bourgeoisie contre laquelle l’abbé Saint-Estévan sonnait alors la charge. Elles sont désormais des objets d’histoire complexes qu’il faut se garder de simplifier.

Ces compagnies ont marqué un moment dans l’évolution du capitalisme et ont été les chevilles ouvrières d’une « proto-mondialisation » sous l’égide de l’Europe. Rappelons les faits : en 1598, les risques encourus par une expédition aux Indes orientales, dont la route est contrôlée par le Portugal, contraignent les armateurs des Provinces-Unies, autrefois rivaux, à s’allier. Le succès du voyage de retour, en 1599, est perpétué par la formation de la Vereenigde Oostindische Company (V.O.C.) en 1602. C’est ce voyage qui inspire à l’Angleterre élisabéthaine la création de l’East Indian Company (E.I.C.) en 1600. Premières véritables sociétés privées par actions, à intéressement et à dividende, soutenues par des banques nationales (celle d’Amsterdam en 1609, d’Angleterre en 1694), ces compagnies nationales témoignent du processus de modernisation de l’état. Sans privilège royal, n’existent ni compagnies ni banques. Elles sont l’expression d’une compréhension aiguë que politique et commerce sont deux faces de la puissance de la monarchie moderne.

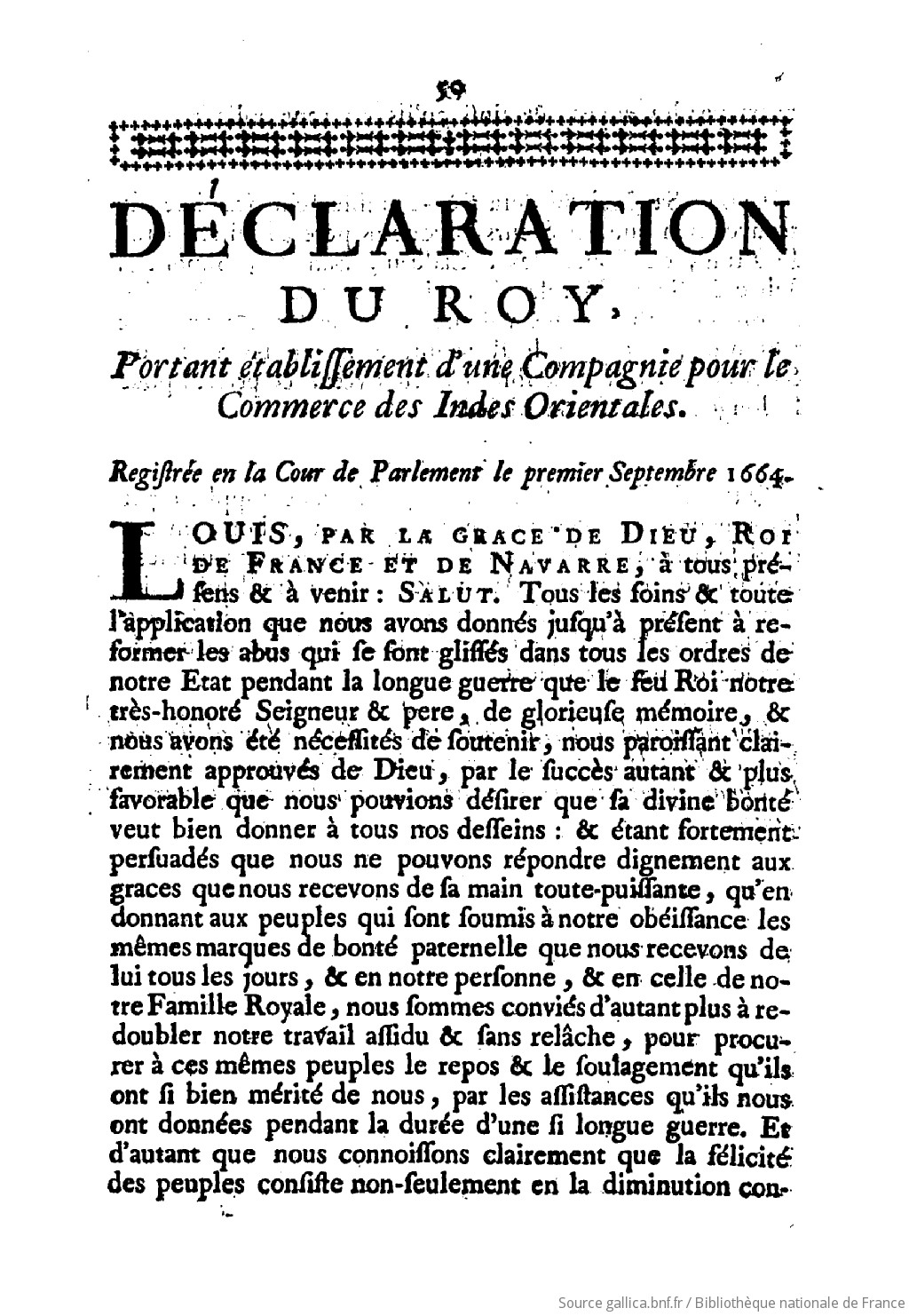

C’est aussi le calcul qui préside à la formation entre le XVIIe et le XVIIIe siècle d’autres compagnies des Indes, dont celle de France. Il est vrai que la rivalité politique et religieuse en Europe y invite. Richelieu critiquait dès 1626, les associations d’armateurs qui sont « la proie des corsaires et des princes nos alliés, parce qu’ils n’ont pas les reins assez forts comme aurait une grande compagnie ». Il faut attendre 1661 pour assister à une réunion des armateurs sous l’égide de Colbert. Affirmation de l’absolutisme royal, mercantilisme et commerce de compagnie vont de pair. L’édit du 4 août 1664 formant la Compagnie française des Indes orientales établit des dispositions qui la rendent plus « royale » que d’autres. La Compagnie de France reçoit 15 millions de livres de capital et des privilèges exclusifs comprenant le monopole du commerce des produits indiens et chinois. Le souverain détient le 5e des actions, il est représenté par un maître des requêtes et nomme les 8 directeurs. La Compagnie des Indes danoise en 1616, la compagnie d’Ostende en 1722, celle de Suède en 1731 ont adopté ce type d’organisation. La compagnie française a donc eu des modèles et des imitateurs.

Ces compagnies font le difficile apprentissage de l’Asie. Celle d’Angleterre doit attendre 1635 avant de réaliser des profits suffisants. Celle de France, ruinée, doit subir une réforme en 1685, avec de nouveaux directeurs et une augmentation de 700 000 livres de capital. Celle d’Ostende disparaît sous la pression de ses concurrentes. L’ampleur de la tâche l’explique. La manutention du commerce, comme on disait, s’opère grâce à une puissance navale nouvelle. Le nombre des armements européens vers l’Asie augmente jusqu’à la fin du XVIIIe siècle : les Indiamen, les Returnships ou les navires de compagnie sont proches des vaisseaux de guerre. Cet outil demande une organisation huilée que les souverains encouragent par la cession d’arsenaux et d’entrepôts -ceux de Lorient par Louis XIV en 1666 -, qui se manifeste encore par de somptueux sièges, rue Vivienne à Paris ou sur Leadenhall Street à Londres. Les cargaisons de retour sont constituées d’épices, de thé ou de café, plus encore de textiles de coton écrus, teintés ou peints. Les articles de prix, porcelaines ou meubles, constituent le lest des retours de Chine ; ceux de l’Inde, de salpêtre, d’indigo et de bois de teinture ou encore de cauris, utilisés par le circuit négrier. Les emplettes sont réglées au comptant par des envois massifs d’argent obtenu à Cadix. Les Indes, selon l’expression consacrée, sont le « gouffre d’Europe ». Si la maîtrise de l’espace semble réalisée, celle du temps reste un problème : l’aller-retour prend de 8 à 12 mois pour l’Inde, de 12 à 14 mois pour la Chine, nécessitant de nombreuses escales. Un ordre met donc six mois avant d’être exécuté, une vente se prévoit sans connaissance du contexte dans lequel les achats seront faits, une affaire compliquée prendra des années.

Cette « dyschronie », osons l’analogie, explique la délégation des pouvoirs et la quasi-autonomie de gestion du domaine colonial, y compris dans l’usage de la force militaire. Les armées privées, dans un contexte d’instabilité, deviennent les instruments de l’hégémonie. Une forte dualité s’installe au sein des compagnies entre une direction européenne et l’autre asiatique, un parti de la Cour et celui des actionnaires. Mais les comptoirs restent avant tout des espaces commerciaux. Leur géographie reflète des intérêts marchands et des contingences locales. Les modalités dépendent des lieux et des acteurs : la brutalité de la V.O.C. à Java après 1609 contraste avec la grande fragilité des loges, appelées parfois à devenir des comptoirs fortifiés. Une série de facteurs l’explique : la volonté de constituer un système commercial qui réponde aux besoins et de s’y former un monopole ; l’intérêt fiscal des nababs qui invitent les compagnies, la capacité de ceux-ci à leur imposer le respect. Un dernier élément est la présence d’un personnel poursuivant ses propres intérêts, animé par une soif de reconnaissance.

Des personnages hors normes, Albuquerque, Coen, Dupleix ou Clive, s’y illustrent, quand la situation le permet. Souvent, c’est celle de la désintégration de l’Empire Moghol. Les comptoirs de la Seconde Compagnie française, sont particulièrement sensibles à ces dynamiques, les paravanas et les firmans ayant été négociés contre des promesses d’alliances militaires. Ces compagnies restent par ailleurs des supplétifs de la monarchie, diffusant le christianisme et défendant le domaine colonial en cas de conflit. La conjonction des contextes indiens et européens est donc la clé : ainsi l’acquisition de Karikal en 1739 par Dumas, procure des revenus, un approvisionnement sûr et une solide production textile, et montre une implication croissante dans les affaires indiennes. La politique de Dupleix marque un changement d’échelle à la faveur de la Guerre de Succession d’Autriche. La cession des Sarkars, les provinces de Mazulipatam, à la Compagnie par le Soubab du Deccan finance l’armée de Bussy à Hyderabad, lui donne l’exclusivité des toiles peintes et un revenu capable de supporter les frais de tout son commerce. L’action de Clive, côté anglais, doit se comprendre comme une réponse appropriée, utilisant les mêmes ressorts et visant les mêmes objectifs, profitant de la Guerre de Sept ans pour éliminer les rivaux et mettre la main sur le Bengale, alors véritable moteur économique de l’Inde.

1763 est donc le grand tournant de l’histoire des compagnies des Indes. L’E.I.C. domine ses rivales, qui subissent son influence. Le Traité de Paris est, pour les vaincus, l’occasion d’une remise en question. La suspension du privilège en 1769 est une décision idéologique qui ouvre la route de l’Inde aux armateurs privés, ce qui plonge les comptoirs dans une crise profonde. Elle est imitée par la compagnie danoise en 1772. Mais l’idée d’une compagnie ne disparaît pas avant le début du XIXe siècle : « Je n’admets qu’une compagnie purement commerçante et sans marine », écrit Saint-Estevan, observant les progrès de la Compagnie anglaise. C’est une compagnie de ce type, restaurée en France en 1785 qui se heurte à la domination de l’E.I.C. et à l’hostilité de la Convention. La compagnie de Suède disparaît, elle, en 1813. Même pour les vainqueurs, cette situation se traduit par un vif débat, alimenté par des scandales successifs, qui vide l’E.I.C. de sa substance commerciale en 1813 et impose un contrôle étroit de sa gestion, au point que de son existence devient un anachronisme gênant en 1857.

Publié en septembre 2024

.png)