De fait, le jeu diplomatique européen ne s’arrêtait nullement à la frontière islamo-chrétienne. Cette frontière était en réalité constamment franchie, dans les deux sens, par des diplomates de tous genres, discrets émissaires ou ambassadeurs, porteurs de messages, de textes de traités et le cas échéant de riches présents. Il est un autre domaine où le poids des réalités amenait chrétiens et musulmans à mettre en sommeil l’idéologie de l’affrontement et à franchir pacifiquement les frontières terrestre et maritimes séparant les deux mondes : celui du commerce.

Ce mur de l’antagonisme et de l’ignorance est sérieusement battu en brèche durant la période moderne par trois catégories de savoirs, distincts par leurs objectifs, mais qui cependant s’influencent les uns des autres. C’est par eux que vont transiter nos connaissances sur le Moyen-Orient.

En premier lieu, il convient de signaler les voyageurs. Au XVIe siècle, les récits de voyage se multiplient et connaissent souvent, quand ils sont imprimés, de grands succès de librairie. L’Empire ottoman ou, comme on l’appelle couramment, la Turquie, n’est pas la seule destination prisée (la Perse, l’Inde, la Chine, de même que le Nouveau Monde fascinent aussi les visiteurs). Ces voyageurs observent, s’informent, soucieux de donner à leurs lecteurs une image fidèle des réalités qu’ils découvrent, certains témoignant même d’une remarquable ouverture d’esprit.

Une autre catégorie de passeurs avec le Moyen-Orient se distingue des voyageurs par leur approche. Ceux-là se préoccupent avant tout des fondements de la culture de l’islam en général, de la langue arabe et des sources scripturaires de l’islam, à commencer par le Coran. Beaucoup sont des hommes de cabinet qui ne se sont jamais rendus dans les pays d’où proviennent les manuscrits sur lesquels ils se penchent. Ce sont les premiers orientalistes qui commencent à apparaître aux XVe et XVIe siècles, le terme n’émergeant en anglais que vers 1779, en français en 1799 ; l’Académie française ne reconnaissant le mot « orientalisme » qu’en 1838. Leurs intentions premières ne sont ni islamophiles ni désintéressées. Ils veulent mieux connaître l’islam au moment où l’Occident est confronté à la puissance du Grand Turc (bataille de Lépante en 1571, siège de Vienne en 1683). Ils veulent connaître la langue arabe, au même titre que l’hébreu, l’araméen ou le syriaque, à des fins d’exégèse biblique. Il leur faut également être en mesure de traduire en arabe les Saintes Écritures, notamment pour les chrétiens orientaux qui précèdent l’Islam de plusieurs siècles sur ces terres. Quelles que soient les finalités, la connaissance y trouve son compte et, de moyen, elle tend chez l’érudit à devenir une fin.

La connaissance de l’arabe devient dès lors une composante de la culture humaniste de la Renaissance. En France, en 1539, Guillaume Postel reçoit, au Collège royal, futur Collège de France, le titre de lecteur royal pour les « lettres grecques, hébraïques et arabiques ». Outre l’enseignement, les instruments de travail indispensables, grammaires, dictionnaires, éditions de textes, commencent à voir le jour, non seulement en Italie et en France, mais également en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. En même temps que la connaissance de la langue arabe, celles de l’islam et de l’histoire arabe connaissent un grand développement. Une première traduction du Coran est imprimée à Venise en 1547 ; en 1647, André du Ryer donne une première traduction française du Coran, L’Alcoran de Mahomet ; en 1697, paraît la Bibliothèque orientale de Barthélemy d’Herbelot, une somme d’histoire musulmane.

Parmi les artisans de cette découverte de la culture arabo-islamique, une place doit être faite aux interprètes (drogmans), ces professionnels employés dans les ambassades et les consulats européens établis dans les échelles du Levant. Formés à l’apprentissage des langues orientales à l’École des « jeunes de langues » mise en place à Istanbul à la fin du XVIIe siècle, certains d’entre eux s’affirment comme de grands érudits : Antoine Galland (1646-1715), le traducteur des Mille et Une nuits et Jean-François Pétis de la Croix, auteur des Mille et un jours en 1732. Ces drogmans participent également à la recherche et à la collecte de manuscrits, d’antiquités, d’objets curieux qui vont enrichir les collections royales et celles des particuliers, avant d’entrer, bien souvent, dans le patrimoine national.

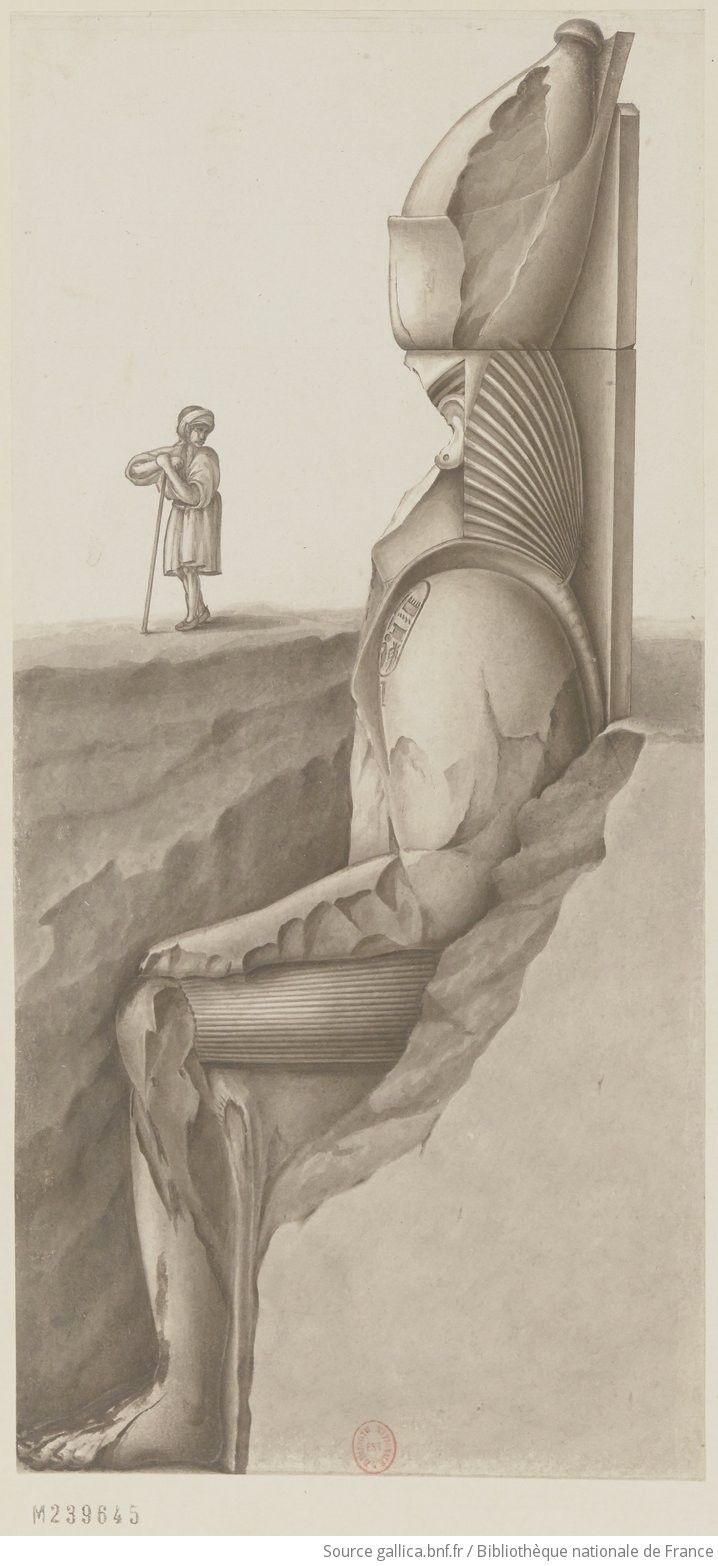

Au XIXe siècle, avec Silvestre de Sacy l’orientalisme français allait conquérir les bibliothèques et, parfois même, s’y enfermer, se cantonnant dans une approche philologique des textes fondateurs, à distance, par conséquent, des réalités vivantes de l’islam du temps. Mais dans le même temps, des artistes de plus en plus nombreux, musiciens, peintres, dessinateurs ou poètes et prosateurs, qualifiés d’orientalistes, composent des œuvres souvent intitulées « orientales » et se rendent en Orient. Les voyages sont facilités par les expéditions et les missions archéologiques, auxquelles viennent s’ajouter les conquêtes coloniales.

Progressivement, des savoirs spécialisés sur les mondes orientaux se mettent en place, ainsi que des institutions (écoles, bibliothèques, collections dans les musées, journaux), tandis que se forgent les outils, linguistiques et autres, qui permettent d’aborder et d’approfondir la connaissance des mondes lointains.

Cette entrée s’attache précisément à présenter, dans toute la diversité des courants de pensée et des conjonctures, l’histoire de ces savoirs.