يمكننا تعريف "الأماكن المقدّسة" بالأماكن حيث جرت أحداث تاريخ الخلاص الّتي يرويها الكتاب المقدّس. وهي في جزء منها مشتركة ما بين الأديان السّماويّة الثلاث.

بالنسبة لليهود، يحدّد التّاريخ التوراتيّ لبني إسرائيل جغرافية هذه الأماكن. أمّا بالنّسبة للمسيحيّين، فالأماكن ترتبط في المقام الأوّل بخُطى مرور المسيح على الأرض في فلسطين. كما يمكن للبنان والأردن أن يدعيّا أيضًا احتضان حلقة إنجيليّة، في حين أنّ مقطعًا صغيرًا من انجيل القدّيس متّى، تمّ تضخيمه في ما بعد في الأناجيل المنحولة، يجعل من مصر أرضًا مقدّسةً، حيث قدست بمرور العائلة المقدّسة. وتعتبر المطريّة شمال القاهرة الموقع الرئيسي من بين 55 موقعًا مصريًا اشتهرت بأنها استضافت السيد المسيح ووالديه.

ولكن يلتقي الحاجّ إلى الأراضي المقدّسة في طريقه أيضًا بخُطى القدّيسين من العهدين القديم والجديد، مثل إيليّا على جبل الكرمل وبولس في دمشق، أو بأبطال المسيحيّة الأولى (القدّيس جيروم في بيت لحم والقدّيس أنطونيوس في صحراء مصر). من ناحية أخرى، وكما يمكننا أن نرى حتى في يوميّات توماس رو (1913) فإنّ السّفر ومراحله (مالطا، الإسكندريّة، القسطنطينيّة ...) وحوادث الملاحة تحتلّ في كثير من الأحيان مساحة أكبر في قصص الحجّ من زيارة الأماكن المقدّسة نفسها.

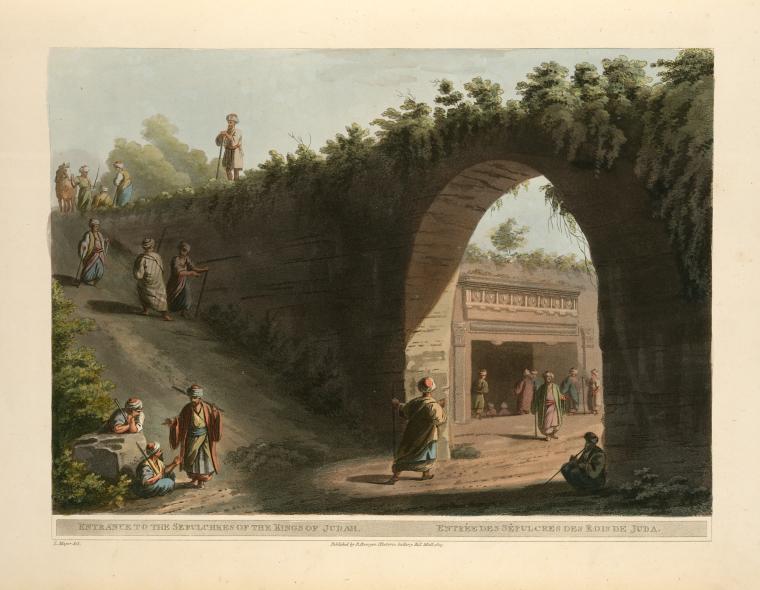

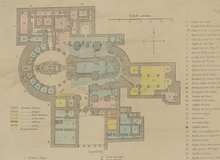

لم تبدأ الشّعائر المتّبعة بالتجمّع والصّلاة على جبل الزّيتون أو داخل مغارة بيت لحم إلّا مع إضفاء الطّابع الرّسميّ على المسيحيّة في الإمبراطوريّة الرومانيّة (القرن الرابع). إذًا فقد تمّ تحديد الأماكن الإنجيليّة بناءً على التّقاليد المحليّة أو "اخترعت"، أحيانا بوحي عجائبيّ. تَركّز العديد من الأحداث تدريجيّا في بعض المواقع مثل جبل صهيون (العشاء الأخير وظهور المسيح بعد قيامته وعيد العنصرة ورقاد العذراء). تم أيضًا دمج أماكن العهد القديم في هذه الطبوغرافيا المقدّسة، مع رغبة بانتزاعها من التّقاليد اليهوديّة والوثنيّة. كشفت الحفريّات قبر المسيح حيث كان قسطنطين قد بنى بالقرب منه مجمّعًا (326- 335) في موقع كنيسة القيامة الحاليّ. أما كنيسة المهد في بيت لحم التي أقيمت في نفس الوقت، ورُمّمت وقت جستنيان (527-565)، احتفظت بشكلها البيزنطيّ الأصليّ حتى وقتنا هذا.

لم يوقف الفتح العربيّ لفلسطين الحجّ ولم يُحدث تغييرا جذريًا في الطبوغرافيا المسيحيّة في القدس. بل زاد من قدسية كلٍّ من المسيحية واليهودية قدسية الإسلام، ببناء الأمويين (أواخر القرن السابع) قبة الصخرة في ساحة الهيكل، ووضع الحجاج المسيحيين تحت سلطة المسلمين. كما أصبحت القاهرة ودمشق محطتين مهمتين لقافلة الحج السنوية إلى الأماكن المقدسة في شبه الجزيرة العربية.

مع إنهاء السّيطرة البيزنطيّة الحصريّة، سهل الحكّام المسلمون وصول الطوائف المسيحيّة الأخرى إلى الأماكن المقدّسة. سمح الخليفة العباسيّ هارون الرّشيد لشارلمان بإقامة نزل للفرنجة. فأتى الحجّاج الغربيّون بأعداد أكبر وأكبر، على الرغم من تدمير الخليفة الفاطميّ الحكيم للقبر المقدّس في عام 1009. دفعت الصحوة الرّوحية في القرن الحادي عشر المؤمنين إلى القيام برحلتهم الأخيرة، راغبين بانتظار رجعة المسيح الوشيكة في القدس الدنيويّة. بعد ذلك، ألهم الإيمان بإنسانيّة المسيح الرغبة في السّير على خطاه والتألّم معه. كان لانتزاع السلاجقة للقدس من الفاطميّين في عام 1071 عواقب على سلامة طريق التقوى، وشكّل بلا شك واحدًا من أسباب الحملة الصليبيّة الأولى. عسكر أوربانوس الثّاني الحجّ جاعلًا من الصليبيّ حاجًّا مسلّحًا. أصبح اللّاتين سادة الأماكن المقدّسة بعد أخذ الفرنجة للقدس في عام 1099. فتشكّلت طقوس راسخة لزيارة الأماكن المقدّسة. ولكن تناقص حماس الحجّ اللّاتينيّ مع نهاية القرن الثّاني عشر. استردّ صلاح الدّين الأيّوبيّ المدينة في عام 1187، فيما انتزع المماليك آخر أماكن الفرنجة في عام 1291.

لم تعن زيارة الحجّاج الغربيّين لفلسطين فقط اكتشاف المسلمين واليهود: كانت غالبًا أول اتصال لهم مع مجموعة متنوّعة من المسيحيّة الشّرقيّة. فاستقبلهم الفرنسيسكان الّذين أصبحوا حرّاس الأراضي المقدّسة ابتداءً من عام 1343، والذين استعادوا بصبر قسمًا كبيرًا من الأمكنة التي فقدها الفرنجة، ولكنّهم اضطرّوا لمشاركتها مع المسيحيّين الشرقيّين وبخاصة اليونانيّين والأرمن، في جوّ من التوتر الذي ما برح ينمو ولم يهدأ حتّى يومنا هذا. اعتبر اللّاتين منذ ذلك الحين احتفالات عيد الفصح لدى الشّرقيّين "خرافات" لا تطاق. إضافةً إلى ذلك، أدخل تعديل التّقويم الغريغوري عام 1582 فارقًا زمنيًّا في احتفالات عيد الفصح بين اللاّتين والشرقيّين. أدّى ترميم المباني إلى منافساتٍ مكلفةٍ بين الكنائس للحصول على إذن السّلاطين. بدءًا من العام 1516 فضّل الفتح العثمانيّ حجّ الشّرقيين، إذ كانوا دائما أكثر عددًا، في حين تقلّصت أعداد الزّوار اللّاتين بشكل كبير. الحنين للأماكن المقدسة لم يهجر الخيال الغربيّ تمامًا. حافظت كتب وقصص الأراضي المقدّسة على الذّاكرة، وقدّمت الحجّ الرّوحيّ كتعويض عن الحجّ الحقيقيّ.

ومع ذلك ظلّت حراسة الأراضي المقدّسة مؤسّسة صلبة، وحوّلت الصّدقات من العالم الكاثوليكيّ بأسره لصالح الأمكنة المقدّسة. وأُنفق معظم هذا المال لكسب ود السّلطات العثمانيّة بدعم من القوى الكاثوليكيّة وأوّلها فرنسا، وكانت حماية الأماكن المقدّسة جزءًا من الامتيازات التي حصلت عليها بموجب المعاهدات مع الباب العالي (التنازلات). فيما استفاد اليونانيّون من صدقات العالم الأرثوذكسيّ وسخاء الأباطرة البيزنطيّين والأمراء الصرب والرومانيّين ومن القيصر.

قامت أوروبا الصّناعيّة في القرن التّاسع عشر بإعادة تقديس الأرض المقدّسة. شجّعت حرب استقلال اليونان (1815 - 1830) واحتلال فلسطين من قبل نائب ملك مصر محمد علي (1830 - 1840) على تدّخل قوى منافسة. برزت إنجلترا، بتشجيع من الحركات الألفية البروتستانتية، كحامية لليهود، الذين استقروا بشكل متزايد في فلسطين. وأنشئت في عام 1842 أسقفيّة بروتستانتيّة أنجلو-بروسيّة في القدس. أيّدت روسيا عودة بطريرك الروم الأرثوذكس إلى مقرّ إقامته في عام 1845 وكذلك عمليات الاستحواذ العقاريّة الكبيرة التي قام بها. ردّ فعل الكنيسة الكاثوليكيّة كان بإعادة البطريركية اللاتينيّة إلى القدس، وكانت قد اختفت بعد الحروب الصليبية (1847). كان الصراع بين فرنسا وروسيا على حماية الأماكن المقدّسة واحدًا من الأسباب الّتي أدّت إلى حرب القرم (1854). تضاعفت المؤسّسات الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة في فلسطين في النّصف الثّاني من القرن التّاسع عشر. شهدت الرّحلة إلى الأرض المقدّسة توسّعًا كبيرًا بفضل السّهولة الّتي أمّنتها الملاحة البخاريّة والسكك الحديد، أوّلًا من الجانب الأرثوذكسيّ (وخصوصا الروسيّ) وثم من الجانب الكاثوليكيّ مع الحج الفرنسيّ السنويّ الّذي نظّمته كنيسة الصّعود (منذ عام 1882). وفي نفس الوقت تقريبًا، تطوّرت دراسات الكتاب المقدّس (تأسيس مدرسة الكتاب المقدس في القدس، 1890)، وأظهرت تراثًا أثريًّا هامًّا. أيّدت اتّفاقيّات ميتيليني (1901) الّتي أكّدتها موافقة القسطنطينيّة (1913) الحقوق الثّابتة للحجّاج والمؤسّسات الفرنسيّة والمحميّة في الأراضي المقدّسة.

لا تزال هذه النّصوص المعمول بها حتّى الآن بالرّغم من قيام دولة إسرائيل (1948) تشكّل أساسًا لوضع المؤسّسات الكاثوليكيّة في فلسطين اليوم. يتكبّد الحجّاج والمؤسّسات المسيحيّة عواقب الصّراع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ ويشتكون من مضايقات من الإدارة الإسرائيليّة. يؤيّد الفاتيكان تدويل الأماكن المقدسّة، ولكن حرصه على علاقات جيدة مع اليهود وإسرائيل، فضلا عن قلقه على المسيحيّين الفلسطينيّين، أدى به إلى بعض التّكتّم حيال الأمر. لا يبدو مستقبل الأماكن المقدّسة المسيحيّة أولويّة في المحاولات الدوليّة الجاريّة لحلّ الصّراعات بين إسرائيل وجيرانها العرب.

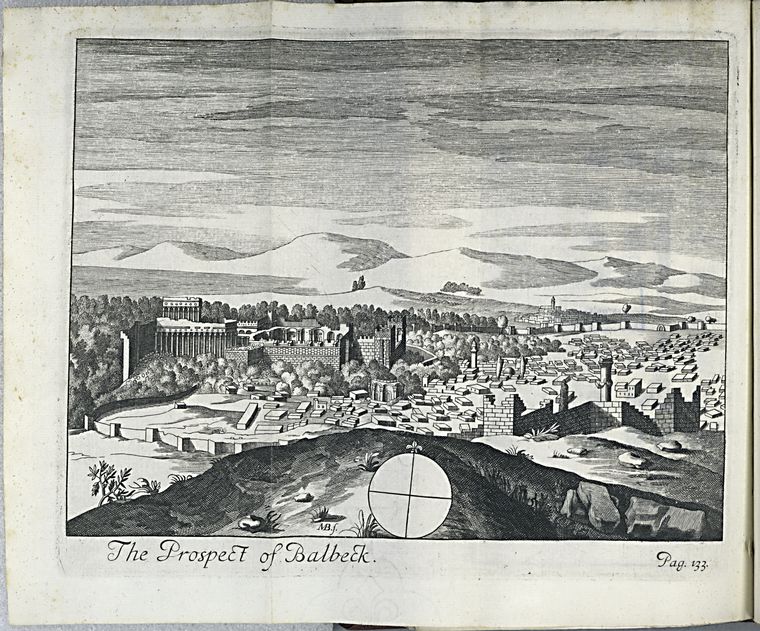

شرح الصّورة: بيت لحم، فلسطين. مجموعة من الصور الفوتوغرافية بعدسة ج.ل. ستودارد. 1894